西方生态伦理观与佛教生态伦理

发布时间:2022-07-12 14:40:09作者:普门品全文网西方生态伦理观与佛教生态伦理

宋立道

这些年来,我们一直在讨论和发扬东方佛教的生态伦理思想。有的人认为东方的佛教天然地就包含了关心环境,尊重自然的思想。只是以前被有意无意地忽视了,因此今天如果要保护我们的生态环境,一定要充分发挥佛教当中的生态伦理、生命伦理等等。无论在东方还是在西方,生态伦理思想都是后工业时代的产物。一定的思维方式,反映了一定历史时期人类的科学理论体系的总特点, 体现着当时的世界观考虑。在伦理学领域当中,我们的思维方式,亦即伦理思维方式, 规范着人们看待道德问题的框架形式。伦理思维方式如果改变,也就意味着世界观、伦理观和方法论性质的改变, 伴随这一变更的,还有人与自然的道德关系问题的考虑,因此,生态的伦理思想的改变,不仅仅是对自然的态度的改变,也不仅仅人类物质生产能力的长进,而是一个总体的牵涉这个体系从内容到结构的改变。 生态伦理思想的发展与形成,完全是在后工业时代和现代社会语境中出现的至关重要的伦理体系。

本文试图对于东西方的生态保护意识的萌生作一简单的比较,意在显示,无论基督教文化还是佛教文化,其中都有关于爱护生命,爱护环境的思想成分。但其中对环境保护的关心、关于绿色生态的主张,历来都是经过阐释发挥而引伸的结果,也是科学理论和工业技术发展、以及世界资本主义发展至今的现代性冲击的结果。如同基督教教义中间并没有与生俱来的自然中心主义,佛教当中的无我思想,联系到生态伦理而被解释为(非人类中心的)自然中心主义态度,也只是当代生存压力下的表现。

一、伦理思维方式的变化

我们已经处于这样一个境况当中:环境危机威胁着这个地球上任何形式的生命,人类正在危机中寻找新的可持续发展的人与自然的伦理关系。因为环境危机造成的人类的灾难,在所有宗教经典当中都有过警告,现实中的灾难使人们不得不重新回顾以往的宗教的预言。所有的宗教也都有过关于人与自然的理想和谐关系的主张与论述。[1]但面对这个现实,人类不可能仅仅引经据典再发议论或者警告,政治家、科学家、宗教家如果不能面对现实的挑战,其结果是可以预期的:人类将无法持续发展,甚至无法生存。

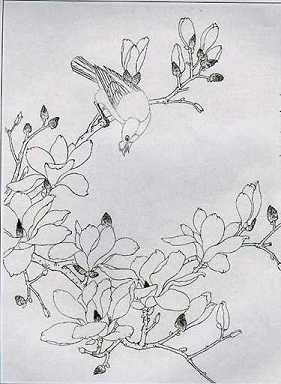

其实,关于生态危机和生态体系的思考,在前现代社会的宗教文化里面并不存在。以基督教文化为背景的西方人看待自然的方式,最典型地可见于《圣经·创世纪:28-30》“神就赐福给他们,又对他们说:要生养众多,遍满地面,治理这地,也要管理海里的鱼、空中的鸟,和地上各样行动的活物。神说:看哪,我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子全赐给你们作食物。至於地上的走兽和空中的飞鸟,并各样爬在地上有生命的物,我将青草赐给他们作食物。事就这样成了。”在这里人与自然的关系显而易见地是主宰,是支配一切。整个自然界因着神的意思,只能匍匐在人的脚下。这样的思想与东方无论印度还是中国的天人和谐、天人一体的观念是格格不入的。用一个非常感性的例子来看,我们都见过中国绘画,我们看无论明人还是清人的绘画,无论“秋山远望”还是“山居”一类题材的话,那上面的要么人都在画外,要么就是一个小小的人形,与画面中的层峦迭翠、高山巨崖相比,微乎其微,几不可见。至多他只能是画面展现的那个自然界中微不足道的一分子。而中国人内心的宁静与安慰,只有放到一个无边的、浩渺的、无丝毫人事干扰的世界里,才算找到了落脚处,也才有踏实感或知足感。只有消融于自然当中,才有天人合一的感受。这里既有中国的美学,更有中国的哲学,也是中国人的文化心理学。无论如何,在东方,人永远是在自然中的,而非自然之外或之上的,他不会站在自然的对立面,从来不会成为自然的主人。中国人的(当然只是中国士人或者叫做“精英”的)人生理想,其出发点和归宿都以无边无涯、虚空澄明又无以言状的天地作为参照。

西方在前现代化的社会当中,圣经时代的人自认从上帝那里禀受了特殊的使命,可以支配自然,可以为所欲为;自启蒙时代开始,人的理性得以张扬和讴歌以来,人作为“万物之灵”就肯定性地成为了世界的主宰。这里的“灵”既有灵魂之意,更有理性能力的意思。于是有理性的人被看作世界的对立一面。理性主义的立场本来就是二元的,主体与客体,自我与世界,认识者与被认识者,改造与被改造,人与自然……如此种种。主体在这种分裂性的理性方式下,最终自身也被分割、被隔离、被分析、被对象化,被异化。总之,在此过程中,逐渐丧失了他的本质,丧失了他的灵性。

表面上看,人获得了越来越多的主体性,他被确立为观察世界的主体, 世界只是这个观察者眼中的存在, 自然已经被图像化, 成为物的集合的场所。自然界中存在的一切东西都丧失了神圣性,不再具有任何客观的“价值”,它只能依附于人类。自然不再有纯客观的、独立于人的意义。与此相关,它成为了人类予取予夺的工具。绝对二元性对立性思维方式导致人与自然的关系的变质,自然仅仅是其外在的功利方面的意义被呈现, 而真实的根底的存在意义已经完全被遮掩起来。

以现代物理学为代表的科学革命引起了人类科学思维方式的根本变革。简单而绝对的二元对立认识方式丧失了魅力,人们开始重新肯定了古代人的整体性的思维。但这绝不只是简单地回复到古代人的甚至原始人的混沌而一统的思想方法中去,现代西方思维一方面保存了近代机械思维方式中的重视定量、实证、和逻辑的特点,也扬弃了古代思维方式中主观臆断、神秘莫测的虚幻成分, 使之整合为一个既重整体直觉、又重理性分析的新的思维方式。

现代的生态科学以及依附于这门科学的伦理意义和价值意义都是在这个新的科学思维框架上生长出来的。今天本文的生态学和生态伦理,已经深入到了人与自然相互作用的物理研究,以及价值层面,既有哲学讨论的性质,更有宗教归宿的含义。它既是向主体性哲学潮流的复归,更是解决人类面临现代性造成的生存窘境的回应。

在这个意义上,我们不好简单地宣称:现代的生态哲学、生态伦理、生态科学,只是西方文化走到绝境以后,柳暗花明,回眸一瞥,才发现了原来东方的宗教当中,无论佛教、道教,还是印度教都有关于生态伦理的观念或学说。于是,有的人便断定,这就是东方文明在后现代社会中对于世界文明所作的最大贡献之一。如果说日益恶劣的人类生存环境(臭氧层的破坏、包括海洋在内的水质污染、森林消失,还可以加上爱小滋病的流行、人体器官克隆的非道德化等等)已经向人类发出了预警,那么现在的生态科学以及生态伦理就是东方文明从形而上的层面对于人类的挽救。

事实当然不是这样。随现代科学技术高度发展而逐步形成的关于自然的新理论视野和思维,强调了生态系统只是一个整体,内在地有相互依赖和统一的关系特性。生态系统看作是一个由关系网络组成的有机整体, 生命的价值意义存在于这个完整的体系之中, 而不是存在于个别体上面。个体作为整体的一分而存在, 个体的意义联系于整体的复杂的关系网。仅从这一点看,西方伦理学中的个体优先、个体先于整体的原则的确受到了挑战。但是自然伦理与社会伦理是相关的,又有不同的地方。就人与自然的关系言,生存的价值不只是依存于人本身,甚至不是依存于作为类的人本身。人不是世界之外的孤立的观察者,作用者,人是生态链上重要一环,人的价值只有在整个生态系统的价值中才能得到充分、完美的体现。这一新的伦理思维方式克服了机械思维方式的那种因忽视事物复杂的整体关联。但在人与人之间的社会关系上,西方的伦理科学并未因此取消个体的权利与尊严、责任与义务。后现代的伦理思想,比起它之前的阶段,更加重视人的主体性。它所批判的矛头,正好是指向现代性所造成的人的存在意义的异化。

我们在这里提及这一点,目的是为了说明。西方的生态科学或者生态伦理,都没有这个意思,即认为在新的整体性思维方式当中,把人的个体存在价值意义抹杀掉,也来倡导“天人合一”、“梵我合一”之类。一句话,尊重自然与重视人生相偕而行毫不背悖。既要强调自然和谐的价值,更要强调人在此自然中的生存意义。

二、西方生存伦理的价值观是西方宗教文化的延展

后现代社会对于人的工具理性进行了批判与质疑。工具理性是指向自然界的智性能力。是人的智性向着纯粹工具性的转化与实现,体现为人的劳动创造与物质生活资料的生产活动。传统地看,价值理性体现在人与人的伦理关系的考校权衡上面;而工具理性则主要表现在人们对待物质世界的、物质生产的态度上。人类的物质生产活动,以及其中体现的工具理性,在后现代社会当中,对于人的思维活动产生了巨大的冲击,今天的思维科学严重地受到了系统论、自组织理论、生态学等的影响。现代社会当中人类思维的主体性、目的性,都不再只是人类活动的特征。与此相应,好坏与善恶的价值评价也不再只以人类为中心。简而言之,如同哥白尼在当时的天文学理论体系当中,把地球为中心转变为以太阳为中心,在后现代的生态观当中,人类不再是世界的中心,而成为了自然界的一个部分。他必然以自觉的思维来反省自己在自然界中的地位。必须考虑自然界自身的价值。也就是承认,自然除了应该满足人类需要、服从人的意志的工具性价值,还有一个更高的保持整体和谐的价值。为了实现自然界的这个内在的先天的价值,人类必须学会保护与建设,甚至为了整体的和谐牺牲自己的欲望。人类必须把自己的进步或者进化置于自然和稳定与和谐下面。

按照当代着名环境伦理学家罗尔斯顿的说法:自然价值高于以往的价值评判者——人类。“价值在自然演替的等级中增加, 而且是不断地出现在有顺序的价值序列中。…… 人类评价者也是(这个自然序列中的)产物之一。”[2]其次,人类的生存价值, 脱离自然系统而单独存在,只能在这个整体中存在。“单个生物物种不会孤立地存在于自然界, 也不会存在于与其它事物相分离的状态中……各种事物承载着的价值是处于事物联系在一起的价值。因此, 价值渗透于系统。”〔同前注〕最后,自然价值并不像以往那样,不取决于人类的评价。远在人类出现以前,自然界就存在并且就有价值。这最后的一种说法,显然已经很有宗教意义,因为赋予价值的,本来就不是人,而是上帝。离开了人或者神,还有什么东西可以有“价值”呢?这里的这个宗教显然不是东方的佛道教或者印度教,而只能是基督教。

我们都知道,西方伦理学的基础与核心都是权利观。以自然为中心的生态伦理同样也是如此。前现代的伦理哲学对象主要是人与人的关系,其宗教伦理也可能涉及到对一切非人类的生命体的态度。但真正的谈论动物道德的是边沁其人,他认为生物“凡可以感受痛苦的,都应被赋予道德的权利”,正是在此意义上他的人道主义延及一切动物。后现代的生态伦理其实涉及了对待动物,以及一切生命体,甚至无生命的自然界的伦理态度,也就是承认后者也有道德权利。

美国生态伦理学者莱奥波尔德就主张后一种态度。他认为最彻底的伦理体系必须将整个自然界包括进来。这种整体主义的伦理观可见之于他的《沙乡年鉴》。其中最后一章是“大地伦理”。他在书中表示,整体主义的自然伦理原则应该是:第一,人和自然间有伦理关系。第二,人类和土壤、水、植物和动物同属于一个“生命共同体”。第三,为了这个共同体延续, 应当有这么一种善恶的伦理的原则:凡属助于保护生命共同体的和谐、稳定和美丽的,才是正确的; 任何走向反面的,必然是错误的。”[3]自然整体主义的伦理(ethical holism)是对生态系统学的确认。自然界中的生命体间是相互作用、相互关联; 每一个物种、每一个生命个体,就像在食物链上那样, 都在宇宙共同体中占有一定的地位, 包括人类在内, 它们没有高低贵贱之分; 相对于个体而言, 物种这类整体对生态系统的意义更大。这与佛教的生命平等观在表述上有共同之处相似之处,但来源是不一样的。佛教尊重生命的伦理观基于其业报不失,六道轮回的先验论断。但如果只从孤立的语言表述上看,我们便为忽略了整个西方的自然分类学、系统论的全部发展成就。误认为它是从东方的万物有灵论直接嫁接和移植的。

整体主义的生态学在理论倾向上与强调量化、个体的近代科学不同, 也与近代以来的政治理念和价值取向格格不入。莱奥波尔德的整体主义在一定的程度上是对现代工具理性的简单分析割裂对象的批判。在气质上更加靠近后现代的存在主义立场,从表面现象看,也更加与东方的天人一体,万化为一的意像暗合。但这种整体主义,是从更高的层次和更广泛的视野,而将道德权利由人推及统一的自然全体,更推及生态系统的全部过程, 让其中的山川河流、花草树木、鸟兽虫鱼等一切自然物和生命物, 都有存在和繁衍的权利。但潜在地,主张整体主义自然伦理或者生态伦理的人,都不会明确地宣称,这套伦理哲学的目的最终是维护自然界的存续,也是为了其中的人类的存续。这是它同佛教生态伦理观的一。佛教明确地宣称自己的伦理目标,在善恶报应不爽的前提下,所走向的是人间净土。

整体主义的生态伦理基础是西方有两千年以上历史的自然权利说。而佛教的生态伦理观的基础是宗教解脱论。

两者之间的共同点在于都是从人出发,而或明或暗地回到人的自身。人是这套伦理的目的、标准与归宿。两者的不同在于:西方生态伦理反对以人作为尺度,反对以人作自然界的中心。西方生态伦理所关注的只是经验界的此世间的系统和谐。而佛教的生态观,从现象上看,可以同西方生态观多有惊人一致。但其关注的目标是彼岸的超验的和谐。只是在权宜的意义上,我们可以引出适应此世间的生态伦理。西方的生态伦理是从自然科学及其方法论上生长出来的,佛教的生态伦理从宗教世界观、宗教伦理观上旁衍出来的。

三、佛教的生态伦理观的理论基础或者核心

佛教的生态伦理思想的理论背景有三个内容:如果我们想要寻找佛教关于生态伦理学说的理论依据,至少可以从三个方面入手,这就是中印佛教关于宇宙自然的哲学;也涉及佛教与其教义主张相关的伦理哲学;更涉及佛教的人生观和道德哲学的实践论。

① 从佛教的宗教哲学看,富于哲学玄思的佛教提供了众多的思想材料。大乘佛教初期的如来观就有“等同一如世间的现象与本体”的含义。梵语“如来”(tathāgata)有二种解:或为tathā-gata(如去)、tathā-āgata(如来)二种。前者指释迦牟尼佛乘真如之道,来此世修行救度,而后往于佛果涅槃,故称“如去”。佛虽然离去,但因其遗教于人世间,故如去也是如来。佛的本质仍在世也;若作后者解,佛乃禀真如之体而来,由真理而来,即为“如实而来”的意义,而成正觉之义,故称如来。原始佛教和早期大乘中关于佛陀与真如之体的等同已经包含了个体之人与宇宙本体同一的思想。至于大乘《涅槃经》中的佛性论,《胜鬘经》中的如来藏论,进一步肯定了一切众生或者一切存在同本体的内在一致性。我们知道,二元分立是认识论的原初前提,佛教当中称此为能取所取分别,或者叫二取分别,在小乘有部《俱舍论》中又称为“自性分别”。从西方哲学思想的发展史上看,一切理性主义的认识论哲学都以二元对立作为逻辑起点。再从佛教当中般若空宗一系的思想特征看,最有名的是中国五世纪中前期的《般若无知论》,后秦的义学僧人叫僧肇的在《论》中发挥了销解认识二元起点的工作“般若无所有相,无生灭相。《道行》云:般若无所知、无所见。……何者?夫有所知,则有所不知。以圣心无知,故无所不知。不知之知,乃曰一切知。故经云:圣心无知,故无所不知。”能知所知的界限泯除,自然达到以无知为无所不知。“信矣!是以圣人虚其心而实其照,终日知而未尝知也。”再看华严宗,它以其“理事无碍”“一多相即”而宣称了世间一切事物在现象论上的多样化呈现,都可以最终统一于本体论上的大全之一(the One)。再从禅宗的泛神论意味的哲学看,“青青翠竹莫非般若,郁郁黄花皆是法身”,一花一木,皆有如来性。最精彩的文学诠释,当然是苏东坡的“溪声尽是广长舌,山色无非清净身”。总之,一句话,佛教从本体与现象的相互同一肯定了人类与自然界的内在一致。

② 从佛教的宗教伦理看,佛教是主张原于印度宗教的“无害(ahimsa)”的原则的。无害,又称非暴力,主要是指对一切有生命的东西,都不加害。这样的伦理态度,来源于佛教的关于生命周而复始、生死循环的理论。从象征的角度看,六道轮回,简明地讲述了不同的存在界,不同的生命体之间因为道德水平而相互转化的可能性与真实性。为什么要应该尊重一切生命,为什么要爱护一切生命,为什么不应该杀生害命?从佛教的宗教教理来看,当前我们可能加害的生命,在无穷多世之前,就是那一世中我们的父母兄弟,就是我们在那一世界中的亲人。他们只是因为自己在往世他生中的行为的道德价值(业),才获得了当下的这个世间地位,成为了我们的或怨或冤的对象。佛教的这种伦理,关系到了现实世界当中人一人之间的对待关系。因果报应的理论还涉及到了人与自然之间的关系。例如,我们对于水中的鱼天上的鸟,我们对待山树溪花的态度,都可以体现我们的道德态度。佛教在对待山河大地的立场上,很有些泛神论或者泛灵论的色彩。在印度佛教当中,树有树神,山有山神,河有河神,这样的思想是很容易与中国固有的民间信仰融合的。如果自然界中间的事物也是神,也有神性,我们与自然的关系当然就不再会是一种简单的掠夺、毁灭的索取态度。从此意义上,无害也就从人类或生命体扩大到了自然界。

佛教的自然观还分为两层:从缘起性空的角度看,不仅人无我,而且法也无我。但那主要是为了破斥人们对于世俗的世间的物质利益的追求。佛教又在另一面,就是他对道德上精进努力的强调,修道进德必须首先肯定道德主体。佛陀在这一层面上讲到了“人生难得、中国难生”的话,实际上肯定了,人生于此世的大事因缘——求菩提证生死。这里充分肯定了人的主体性,尽管它只是宗教解脱意义上的逻辑前提。但无论如何,在道德实践的这一层意义上,佛教的戒律、佛教的精神修养,都强调了人对待自然的友好与和谐态度。也正是在这里,印度的佛教与中国的传统文化,与“天人合一”的思想,与道家的“等同万物”“泯除物我”“齐生死”“与道合一”的观念有了对接之处。

③ 从佛教的实践方法看,其目标是指向解生脱死。证悟生命历经此世间意义的最有效途径的是戒定慧三学。其中的定学主要指禅定冥想的实践。佛教的定学主要肯定的是非理性的直观能力的开发。释迦牟尼体本人是历尽“四禅天”的,禅的最高境界超言绝相,已至“心行处灭,语言道断”的地方。这样的境界,其所强调的,是个体之我消融于宇宙大全当中。禅定的圆满理想,便是人对于自我中心的克服。禅所达到的无我无我所的状态,自然其中已经没有二元分离,只有无以名状的愉悦和喜乐。《顿悟入道要门论·上》有这么的说法:“问:云何为禅?云何为定?答:妄念不生为禅,坐见本性为定。本性者,是汝无生心。定者对境无心,八风不能动。八风者,利衰毁誉称讥苦乐,是名八风。若得如是定者,虽是凡夫,即入佛位。”禅只能是完全无我的境界。将禅的方法运用于自然界,也就是体会自我向大自然的复归与消融。自我只是自然的一分,从属于自然,完全服从自然的整体,完全丧失了主体与独立的特性。这里已经没有利用,没有利益,只有美学意义上的逻辑意义上的全体与部分关系。

从以上这些我们可以知道,佛教当中保存了深刻的丰富的生态伦理资源。佛教这种尊重自然、尊重生命的精神,这种自他平等、众生平等、物我一如的态度,完全来源于佛教对于存在,尤其生命存在的评判价值。这种伦理观的基础是它关于生命本质的认定,也是关于宇宙自然起源的认识论判断。缘起性空取消了对人的主体性的价值期待,而这种期待正好是西方哲学,从希腊哲学到启蒙哲学一直不断肯定的内容。佛教对于自我的取消,与中国道家学说的自我贬损有共同的思维取向。从中国宗教的人生观来看,自我的贬损目的是为了让自我向自然(大化、天地、大道)复归。中国宗教除了有逃世的一面,也还有救世的一面。在佛教,这就是它的慈悲精神,它的“上求下化、自利利他”的精神。这种精神不仅要求对待一切众生一切有生命之属的尊重、爱护与拯救,还要将这种大爱慈悲扩大开来,令这种慈爱普被一切有生无生之物,最终落实并彰显于整个天地之间,甚至六合之外。

多哲学的思考层面,我们可以说中国佛教有非常深厚的有关生命伦理、生态伦理的理论资源。但佛教的这种生关于态保护的思想观念。其出发点、其过程以及其理论终结点,都与西方后现代社会中形成的有关环保的整体主义哲学,与其倡导自然中心的生存观,与这种重视环境的生存态度相关的不以人类为中心的自然伦理观,都多有差异。

今天的无论在西方还是在东方,自然保护主义,绿色生态的主张,生态伦理的理论基础,其实都不可能溯源于宗教根源。东西方的宗教都是人的宗教,是“为人”的宗教,宗教本来就有人本的目的,那怕我们说神本主义,到头来还是是社会当中的人的信仰。东西方宗教对待自然环境的态度,都是服从于人类生存的需要的。所以它们的伦理体系当中包含了对于自然的尊重和爱护,是自然而然的事。我们东方的佛教在此意义上,与后现代的自然保护主义与生态伦理完全可以共鸣。它可以不问西方自然科学和社会科学的系统论、自组织理论等的结果,仅仅从慈悲的角度,就可发挥巨大的声援与推动生态保护与环境保护运动。

但如果佛教还想在保存未来的人类物种作出更大的贡献,就不能停留在目前的有关生态伦理的理论层面上的思想创造与引伸。佛教,尤其佛教的僧伽,应该审时度势,与时俱进,在实践的层面上投入全社会的绿色生态活动。今天的环境危机这样问题,它与思想观念宗教观念有关,但决不仅是思想观念的问题。人类社会发展到今天,其所遭遇的是整体的荒谬,解除这个荒谬境遇的方法也只能是整体性的。任何一种传统文化或者宗教文化都有对此境遇的认真而严肃的思考,都有宝贵的贡献。佛教当中有丰富的关于生态伦理的资源。但佛教体系当中的佛言祖语只是在终极的层面上预言或者断定了人类应该保持的生存态度。无论中国无论印度,祖师大德们不可能预见我们今天在环境灾难方面的窘境。即令有的议论不幸而言中我们当前的境况,那更多地也只是在象征的含义。实际上,人们社会面临的环境危机,其根源不只是道德意义上的,不只是人生观态度方面的,这是一个牵涉到自然与社会两个方面的问题,美国政府的《全球2000 年报告》说:“事实上,我们在上面言及的问题,即使有、也极少可能仅依靠技术或政策得到迅速解决;确切地讲,(环境)问题是与世界上最复杂的社会问题和经济问题难以区分地纠缠在一起的。”[4]生态保护问题,绝不只是人类群体与大自然间的技术关系问题,它严重地、深刻地同人类的社会问题纠搅在一起。它既是科学技术的,也是文化的宗教的,更是政治的社会的问题。